Дэниэл Н. Стерн

|

|

|

Глава 10. Некоторые обобщения, определяющие терапевтические реконструкции

В этой главе мы будем говорить о теориях развития, которыми руководствуется терапевт и которые влияют на создание реконструированного «клинического младенца». Эти теории будут исследоваться в свете новых знаний о «наблюдаемом младенце» и о развитии различных областей ощущения самости.

Важно помнить, что оценка клинической теории, с точки зрения непосредственного наблюдения за младенцами, ничего не говорит о действенности клинических теорий как терапевтических конструктов. Она ничего не говорит и о том, как эти теории применяются к старшим детям, у которых уже более развиты символические функции. (Мы уже предполагали, что психоаналитическая теория развития лучше соответствует непосредственным наблюдениям за детьми, чем за младенцами.) Такая оценка может измерять и описывать расстояние между этими двумя взглядами, и напряжение между ними, если его прояснить, может служить корректирующим фактором для них обоих.

Знания о наблюдаемом младенце оказывают максимальное потенциальное влияние на ряд теоретических моментов на уровне метапсихологии.

Мы будем обращаться к ним поочередно в приблизительном хронологическом порядке, а не в соответствии со школой мысли.

Барьер стимулов, раннее оперирование со стимуляцией и

возбуждением и представление о фазе нормального аутизма

Согласно традиционным психоаналитическим взглядам, на протяжении первых месяцев жизни младенец защищен от внешних стимулов особым барьером, «щитом от стимулов» (Freud, 1920). Как отмечал Фрейд, этот барьер имеет врожденную биологическую природу и проявляется в форме повышенных сенсорных порогов чувствительности ко всем стимулам, за исключением внутренних. Постулировалось, что младенец не способен оперировать со стимуляцией, прорывающейся через этот щит. Велись споры относительно того, может ли стимульный барьер в какой-то момент начать контролироваться младенцем, что предшествует защитным операциям, или же он остается в основном пассивным механизмом (Benjamin, 1965; Gediman, 1871; Esman, 1983). Если младенец обладает более активным контролем над барьером, это несколько меняет наше понимание данной концепции.

Необратимое изменение нашего представления о концепции стимульного барьера последовало за описанием Вульфом (1966) повторяющихся состояний сознания, через которые проходят младенцы, начиная с новорожденных. Самым важным состоянием для нашего описания является инертное бодрствование, «окно», при помощи которого младенцам можно задавать вопросы и получать ответы, как мы видели в главе 3. В этом состоянии младенец пребывает в покое и не двигается, но его глаза и уши настроены на внешний мир. Это не просто пассивное состояние восприятия; младенец воспринимает все активно и даже жадно. Если стимульный барьер существует, то либо его порог временами опускается до нуля, либо младенец периодически «переступает» через него.

На Первую Международную конференцию по детской психиатрии в 1981 г. был приглашен с докладом Эрик Эриксон. Он сообщил, что, готовясь к выступлению, подумал, что хорошо бы ему понаблюдать за новорожденными, поскольку последний раз он это делал очень давно. Он пошел в роддом посмотреть на новорожденных, и самое сильное впечатление на него произвели глаза младенцев. Он говорил о том, что взгляд младенцев «неистово» и жадно вбирает в себя мир. Для родителей, к которым обращен этот неистовый взгляд, это очень мощное переживание.

Известно, что толерантность младенца к стимуляции, даже в период инертного бодрствования, гораздо меньше в возрасте недели или месяца, чем в возрасте нескольких месяцев или лет. Но у очень маленького младенца, как и у всех остальных, есть оптимальные уровни стимуляции; он стремится к стимуляции ниже этого уровня и избегает стимуляции, которая его превышает. Как мы видели в главе 4, это общее правило обращения младенцев со стимулами (Kessen et al., 1970); оно подробно описывалось в сеттинге социального взаимодействия (Stechler and Carpenter, 1967; Brazelton et al, 1974; Stern, 1974b, 1977). Тогда период «стимульного барьера» отличается лишь уровнями стимуляции и длительностью вовлеченности во внешнюю стимуляцию, являющуюся приемлемой или переносимой. Не существует серьезных различий в активной регулируемой вовлеченности младенца во внешнюю среду. Это самый существенный момент.

Младенец вовлекается в такой же активный регулируемый обмен с внешним миром, как и любой индивид в любом возрасте. У разных индивидов или при различных психиатрических заболеваниях могут быть разные пороги с более высоким или низким уровнем переносимого количества стимуляции и ее переносимой длительности. Отношение младенца к внешней стимуляции на протяжении всей последующей жизни качественно не меняется.

Стимульный барьер — стержневая концепция, поскольку он представляет собой пример принципа удовольствия и принципа константности по Фрейду (1920) в случае младенчества. Согласно этим представлениям, нарастание внутреннего возбуждения переживается как неудовольствие, и одной из основных функций психического аппарата является разрядка энергии или возбуждения для минимизации уровня возбуждения в психической системе. Поскольку, согласно представлениям классического психоанализа, у младенца нет достаточно развитого психического аппарата для разрядки возбуждения, которое окружающий мир может вызывать в больших количествах, его спасает стимульный барьер. Сама идея стимульного барьера в классическом понимании верна. В конце концов, уровень толерантности младенцев действительно ограничен, и он меняется, возможно, даже квантовыми скачками. Проблема не в этом, а в самом базисном положении, требующем наличия барьера. Как мы видели в главах 3 и 4 у младенца есть способности для оперирования с миром внешней стимуляции при некоторой помощи со стороны матери. Ясно, что весь комплекс рассуждений вокруг представления о стимульном барьере и само это представление следует отбросить. Эсман (1983), Лихтенберг (1981, 1983) и др. пришли к похожим выводам и выступали за серьезный пересмотр этой идеи.

Основные рассуждения, требовавшие конструкции стимульного барьера, лежали также в основе представления об изначальной фазе «нормального аутизма», описывающей социальные взаимодействия младенца с рождения до второго месяца жизни (Mahler, 1969; Mahler, Bergman and Pine, 1975). Представление о нормальном аутизме как ожидаемой фазе жизни, однако, приводит к самым непосредственным клиническим выводам, поскольку считается, что на этой точке развития может произойти фиксация и к ней может привести регрессия. Поэтому статус данной фазы в свете новой информации — важная проблема клинической теории.

Если под аутизмом мы подразумеваем первичный недостаток интереса к внешним стимулам и недостаточную регистрацию стимулов, в особенности человеческих, то современные данные указывают, что младенец не бывает «аутичным». Младенцы глубоко вовлечены в социальную стимуляцию. Даже если они не могут отличить человеческие стимулы от нечеловеческих, как предполагают некоторые, они все же живо вовлекаются в то и другое, пусть даже неразборчиво. При аутизме обычно присутствует избирательный недостаток интереса к человеческим стимулам или их избегание. Но это не так в случае нормальных младенцев. Действительно, младенец становится более социальным, но это не означает, что он становится менее аутичным. Младенец не может стать менее аутичным, поскольку он никогда таковым не был. Скорее происходит постоянное раскрытие предопределенной врожденными факторами социальной природы.

Другая проблема с фазой «нормального аутизма» заключается в том, что само это название и концепция привязаны к патологическому состоянию, которое проявляется в развитии уже позже. Таким образом, эта нормальная фаза объясняется патоморфно и ретроспективно. Эти проблемы адекватно описывались другими специалистами (Peterfreund, 1978; Milton, Klein, 1980). (Доктор Малер сама хорошо понимает общие проблемы патоморфных определений и надеется избежать некоторых из них, говоря о «нормальном аутизме». Она также знает о многих современных находках в исследовании младенцев и поэтому несколько модифицировала свою концептуализацию нормальной аутической фазы, приводя ее в соответствие с этими находками. В недавней дискуссии она предположила, что эту изначальную фазу можно также называть фазой «пробуждения», что очень близко «появлению», о котором здесь идет речь [Mahler, личная беседа, 1983].) В отличие от концепции нормального аутизма, концепция появляющейся соотнесенности позволяет предположить, что младенец с самого рождения глубоко социален в том смысле, что в нем заложена способность участвовать во взаимодействиях с другими людьми и придавать им уникальное значение.

Оральность

Клинический теоретик, читая эту книгу о младенце, возможно, удивится, что до сих пор он не встретил в ней ни слова о специфическом значении рта для соотнесенности или о его роли как организующего фокуса определенной фазы развития. Для этого упущения есть ряд причин. Современные методы исследования младенцев более всего применимы к зрению и слуху, т. е. дистанционному восприятию. Представление о том, что рот является эрогенной зоной в том смысле, как это утверждал Фрейд, а позже Эриксон, возникло не в наблюдениях и не в попытках оперировать с концепцией эрогенных зон как реалий развития. Существовала общая историческая тенденция считать раннюю соотнесенность того или иного вида первичной целью, которая не должна вытекать из физиологических потребностей или опираться на них и поэтому не может быть вторичной по отношению к более первичным физиологическим потребностям, таким как голод (Bowlby, 1958).

Даже если мы хотим говорить об оральности как о способе взаимодействия, а не как об анатомическом локусе заряженного действия (Erikson, 1950), возникают те же вопросы об особом статусе рта. Эриксон фокусировался на таком способе взаимодействия, как «инкорпорация», которая является примитивной формой интернализации при помощи рта. Придерживаясь «расписания» эрогенных зон по Фрейду, он отмечал, что рот является первичным органом для изначального осуществления решающей задачи интернализации. И первоначальная интернализация стала в динамически ориентированном мышлении неразрывно связана с оральной активностью или фантазией. Современные данные показывают, что младенец, по крайней мере, в равной степени вовлечен в визуальную и аудиальную «инкорпорацию». Поразительно, что когда Эриксон в 1981 году наблюдал новорожденных младенцев, его больше всего потрясло их визуальное принятие мира. Если бы это произвело на него впечатление на 30 лет раньше возможно, ранняя интернализация стала бы ассоциироваться в большей степени с визуальной активностью. Но это тоже было бы ошибкой. Интернализация по Эриксону немного отличается от ассимиляции/аккомодации по Пиаже, и это область всех модальностей и всех чувствительных частей тела. Ни один из органов и ни одна из модальностей не обладают в этом смысле особым статусом.

Современные данные по кросс-сенсорной координации информации (амодальному восприятию) подчеркивают этот момент. Недостаточное внимание к роли рта во взаимодействии с миром по сравнению с глазами и ушами частично исправляет существовавший ранее дисбаланс, а вовсе не принижает значимость рта.

Что мы можем сказать о роли кормления, то есть о завершенном действии и сопутствующем чувстве удовлетворения? Как его следует концептуализировать в период появляющейся соотнесенности? Чувства удовлетворения, связанные с восприятием другого человека или его части, несомненно, важны, и мы уже говорили о них.

Кормление по многим причинам является жизненно важной для соотнесенности деятельностью. Это один из первых постоянно повторяющихся видов социальной деятельности, повод для периодических близких контактов родителя и младенца лицом к лицу, при которых младенец проходит через циклы различных состояний, включая инертное бодрствование. (Новорожденный лучше всего видит предметы на расстоянии около 10 дюймов — это среднее расстояние от глаз матери до глаз младенца, когда он находится у ее груди.) Таким образом, кормление заверяет младенца, что когда он находится в соответствующем состоянии, в котором стимулы вызывают его внимание и привлекают его, ему будет предоставлен полный набор человеческой стимуляции на приемлемых расстояниях в форме социального поведения родителя, обычно сопровождающего активность кормления.

Ничего из вышесказанного пока не имеет непосредственного отношения к питанию или завершенному действию, хотя именно оно является поводом для социального взаимодействия. Что можно сказать о факте и чувствах голода и насыщения? Роль и место переживания голод-насыщение были существенно преувеличены, став метафорой для выстраиваемых теорий. Его значимость неоспорима в свете имеющихся наблюдений и преобладания оральной симптомологии и фантазий во многих клинических состояниях. Однако необходим релятивистский подход. Данные о паттернах питания в ныне существующих примитивных обществах и исторический материал о таких паттернах в доиндустриальных обществах позволяют предположить, что на протяжении большей части человеческой истории младенцы получали питание очень часто и по малейшему требованию, приблизительно дважды в час. Поскольку большинство матерей носили младенцев с собой, рядом со своим телом, мать ощущала, когда младенец начинал беспокоиться, и инициировала короткие и частые эпизоды кормления, возможно всего лишь несколько глотков молока, чтобы поддерживать низкий уровень активации (DeVore and Konnor, 1974).

Вывод состоит в том, что драма нашего сегодняшнего кормления отчасти является результатом нашей системы создания большого количества стимуляции и активации в форме нарастания голода, за которым следует резкое снижение активации. Насыщение становится феноменом такой же интенсивности и драматизма, как и голод, но с противоположным знаком. Вполне возможно, постоянное переживание преувеличенных пиков и плато мотивационной и аффективной интенсивности является адаптационным преимуществом для младенца, вступающего в более быстрый и стимулирующий мир современности. Однако этот вопрос выходит за рамки нашей книги. Нас, скорее, интересует другой вопрос: как на восприятие человеческих стимулов будет влиять переживание голода и насыщения. У нас практически нет данных о способности младенца воспринимать внешние стимулы или вовлекаться в какие-либо процессы восприятия в состояниях повышенной активации, вызванной неприятным голодом, или в состояниях пониженной активации, когда насыщение вызывает сонливость. Современные экспериментальные методы не дают нам доступа к этим состояниям. Позже в этой главе мы обсудим чувствительность младенцев и, в частности, их способность регистрировать события в состояниях повышенного и пониженного возбуждения.

Инстинкты: ид и эго

Современные наблюдения за младенцами вызвали достаточно любопытный переворот. Можно было ожидать, как изначально постулировал Фрейд, что в начале жизни человека ид вполне очевидно, а эго едва ли вообще присутствует. Также предполагалось, что в первые месяцы жизни принцип удовольствия (которым руководствуется ид) будет предшествовать или, по крайней мере, существенно доминировать над принципом реальности (которым руководствуется начинающее формироваться эго).

Однако в наблюдениях за младенцами предстает иная картина. Помимо регулировки голода и сна (а это немало), нас больше всего поражают те функции, которые в прошлом могли бы называться «эго-инстинктами» — т. е. стереотипные паттерны исследования, любопытство, предпочтения восприятия, стремление к когнитивной новизне, удовольствие от мастерства и даже привязанность, которые раскрываются в процессе развития.

Демонстрируя нам множество мотивационных систем, которые начинают действовать очень рано, кажутся отдельными и определяются некими императивами, младенец вынуждает нас заново рассмотреть долгие споры вокруг разграничений инстинктов ид и инстинктов эго. Здесь есть три взаимосвязанных момента. Первый относится только к инстинктам ид. Принесла ли классическая теория либидо, описывавшая один или два основных влечения, которые при развитии сдвигаются от одной эрогенной зоны к другой и переживают ряд превращений, пользу в понимании реального младенца? Ответ будет отрицательным. Классическое представление об инстинкте оказалось неприменимым и не обладало большой эвристической ценностью в случае новорожденного младенца. Также, хотя нам явно необходима концепция мотивации, она должна концептуализироваться в терминах многих дискретных, но взаимосвязанных мотивационных систем, таких как привязанность, компетентность-мастерство, любопытство и другие. Бесполезно представлять себе все эти факторы производными от единой мотивационной системы. Необходимо прежде всего понять, как появляются и связываются между собой эти мотивационные системы и какие из них приобретают тот или иной статус в иерархии при определенных условиях в определенном возрасте. Мы не сможем ответить на эти вопросы, если эти мотивационные системы будут априори считаться производными от одного или двух основных менее определимых инстинктов, а не более определимых отдельных феноменов.

Второй момент касается «эго инстинктов». Младенцы удивляют нас своим богатым репертуаром непосредственно доступных или появляющихся ментальных функций: память, восприятие, амодальное представление, определение инвариантов и т. д. Концепция автономных функций эго прошла определенный путь в разрешении старой проблемы «эго инстинктов», известной еще в 1950-х годах, но она до сих пор не стала достаточно объемной, чтобы включать в себя все то, что мы узнали в 1980-е годы. Поскольку сейчас нет причин рассуждать в терминах общих влечений эроса и танатоса, по крайней мере когда речь идет о наблюдаемом младенце, «автономия» автономной функции эго во многом утратила свой смысл. У взрослого пациента, конечно, восприятие может быть окрашено динамическим конфликтом, но для младенца акт восприятия обладает собственной мотивационной силой и неизбежно приводит к удовольствию или неудовольствию. Пока мы не можем сформировать более ясную картину отдельных мотивационных систем, представление об «автономной функции», наблюдаемой у младенца, может лишь осложнять решение данной проблемы. Третий вопрос связан с классическим постулатом развития, согласно которому ид и принцип удовольствия предшествуют развитию эго и принципа реальности. Современные данные позволяют предположить, что такая последовательность развития была теоретической и произвольной. Эти данные скорее свидетельствуют о диалектической одновременности принципа удовольствия и принципа реальности, ид и эго, которые действуют с рождения. Эго-психологам пришлось принять тот факт, что принцип удовольствия с самого начала действует в контексте принципа реальности, и наоборот. Предположение Гловера (1945), что ядро эго присутствует с самого начала, и описание Хартманном (1958) недифференцированной матрицы эго и ид характерны для этого сдвига эго-психологии к большему принятию наличия функционирующего эго у младенцев.

Находки наблюдений в последнее десятилетие поддерживают этот сдвиг понимания и, возможно, усугубляют его в том смысле, что эти «эго»-функции сейчас рассматривают как дискретные и высокоразвитые функции, выходящие за пределы и ядра эго, и недифференцированной матрицы. Похоже, способность младенцев оперировать с реальностью следует рассматривать наравне с их способностью оперировать с удовольствием, а формирующееся эго дифференцируется и функционирует лучше, чем предполагали Гловер и Хартманн. Более того, произвольными были и многие выводы, вытекающие из основного положения о том, что ид предшествует эго: например, что мышление первичного процесса (аутическое) предшествует мышлению вторичного процесса (реальному или социализированному). Выготский (1962), например, приходит к заключению, что мышление вторичного процесса развивается раньше. Далее, он указывает на то что Пиаже, разрабатывая свою когнитивную последовательность, основывался, как и Фрейд, на положениях, которые уже не считаются общепринятыми.

Многие базисные психоаналитические концепции в отношении влечения, числа влечений, их принадлежности к ид или эго (и даже самого понятия принадлежности) и понимание их последовательности в развитии нуждаются в пересмотре, когда мы имеем дело с наблюдаемым младенцем.

Недифференцированность и некоторые ее следствия:

«нормальный симбиоз», переходные феномены, селф-объекты

Представление о периоде недифференцированности, который субъективно переживается младенцем как форма слияния и дуального единства с матерью, как мы видели, весьма проблематично, но в то же время обладает существенной привлекательностью. Когда мы соотносим со специфической точкой жизненного времени мощные человеческие чувства глубокого комфорта в единении с другим человеком, это удовлетворяет наше желание найти реальный психобиологический источник, из которого вытекают эти чувства и к которому они могут вернуться. Этого достигает Вейл (1970) своей идеей «базисного ядра».

По сути, такое представление является утверждением нашей веры в основную суть человеческого существования: является ли оно состоянием одиночества или совместности (Hamilton, 1982)? Если выбирается совместность, то базисные ощущения единения, аффилиации, привязанности и безопасности принимаются как данность. Нет необходимости в активности младенца для достижения этого базисного ощущения или развития в этом направлении. Нет необходимости и в основной теории привязанности с целенаправленным движением и стадиями. Для объяснения развития младенца требуется лишь предоставленная Малер теория сепарации и индивидуации.

Теория привязанности совершает нечто противоположное. Она берет базисное ощущение человеческого единения не в качестве начальной точки, а окончательного результата, который требует долгого активного процесса развития, включающего в себя совокупность врожденного и приобретенного поведения.

С точки зрения ядерной соотнесенности, можно предположить, что глубокие ощущения единства и межличностного комфорта действительно присутствуют в период от двух до семи месяцев. Также можно предположить, что эти чувства действительно служат эмоциональным резервуаром человеческого единения. Этот процесс, однако, не является пассивным и априори заданным. Он может рассматриваться как результат активного конструирования младенцем репрезентаций взаимодействий с регулирующими самость другими (РОВ). РОВ и их активированная форма востребованного компаньона становятся хранилищем тех чувств, которые Малер так хорошо описывает, но относит к дуальному единству. Однако регулирующий самость другой не является данностью: он представляет собой активный конструкт и формируется наряду с тем, как формируется ощущение самости и другого. С нашей точки зрения, задачи развития на фазе нормального симбиоза, по Малер, и задачи первой фазы сепарации-индивидуации решаются одновременно в период ядерной соотнесенности. По Малер, соотнесенность является результатом недостаточной дифференциации; для нас это успех психического функционирования.

Британская школа объектных отношений, в чем-то подобно Малер, также постулирует наличие ранней фазы недифференцированности, но делает акцент на изначальной соотнесенности. Эти авторы предполагают, что младенец «начинает жизнь в состоянии полной эмоциональной идентификации с матерью» и постепенно переживает сепарацию без утраты переживания соотнесенности (Guntrip, 1971, с. 117). Винникотт (1958) также предполагает, что вначале младенец еще не отделяет специфический объект от самого себя. «При объектных отношениях у субъекта происходят определенные изменения в самости, для описания которых мы придумали термин катексис. Объект становится значимым» (с. 72).

Теоретики объектных отношений совершают ту же ошибку, что и эго-психологи, предполагая наличие важного первоначального периода недифференцированности, который они считают вполне реальным и соотносят с субъективными ощущениями безопасности и принадлежности, как Малер свою фазу симбиоза. В каком-то смысле они сдвигают симбиозоподобную фазу на самый ранний период жизни, к которому Малер относит аутизм.

Однако в отличие от Малер они не утверждают, что первичное состояние соотнесенности можно перерасти во время фазы сепарации-индивидуации или подобной ей. Они считают сепарацию и соотнесенность одновременными и равноправными линиями развития. Таким образом, они избегают осцилляции последовательных фаз, при которой доминирует одно либо другое (соотнесенность или сепарация).

Представление о развитии внутренних объектов, которого придерживается Психология Самости, существенно отличается от того, что описывает классический психоанализ или эго-психология. Тем не менее психологи самости тоже явно или неявно предполагают существование в первые шесть месяцев жизни важной фазы недифференцированности самость/другой. Вследствие этого они полагают, что можно говорить только о том, как самость появляется из «матрицы самость-селфобъект» или из «единства самость-селфдругои» (Tolpin, 1980, с. 49), или о «появлении связной самости младенца, существующей (изначально) внутри селф-объектной матрицы» (Wolf, 1980, с. 122). Насколько это описание отличается от картины нормального аутизма и нормального симбиоза, которые проблематичны как конструкты и не подкрепляются данными наблюдений?

Неясно, почему теория Психологии Самости должна придерживаться центральных догматов или расписаний традиционной психоаналитической теории развития в том, что касается первых шести месяцев жизни. В описании последующего развития ее теория существенно расходится с традиционной. (По сути, представления об ощущении ядерной самости и конструкт нормального регулирующего самость другого больше соответствуют общим направлениям Психологии Самости и могут оказаться полезны для нее.)

Судьба регулирующего самость другого в процессе развития

Основное разногласие между Психологией Самости и традиционной психоаналитической теорией заключается в предположении, что «селф-объекты» нужны нам всю жизнь. Когут подчеркивал клиническую реальность того факта, что один человек использует некоторые аспекты другого как функциональную часть собственной самости для поддержания стабилизирующей структуры, противостоящей фрагментирующему потенциалу стимуляции и аффекта. Именно для этого нужен селф-объект (1977). Этот общий термин охватывает ряд текущих функциональных отношений с другими людьми, необходимых для обеспечения регулирующих структур, которые поддерживают и/или усиливают связность самости. Когут и другие в процессе работы стали осознавать, что использование «селф-объектов» и потребность в них не ограничиваются пограничными расстройствами и проявляются в определенных трансферных реакциях, которые наблюдаются в терапии. Все мы используем «селф-объекты»; потребность в них стала считаться легитимной, здоровой и ожидаемой на каждом жизненном отрезке.

Именно эти взгляды создают оппозицию между Психологией Самости и традиционным психоаналитическим пониманием развития, которое считает целью (частичной) зрелости достижение определенного уровня автономии и независимости от объектов при помощи процессов сепарации/ индивидуации и интернализации. Развитие «селф-объекта», согласно Психологии Самости, не является специфическим для определенной фазы продуктом нормального симбиоза; эта линия развития продолжается всю жизнь (см. Goldberg, 1980). Обе теоретические системы соглашаются в том, что существует потребность в некоторых функциях и регулирующих структурах, которые, прежде чем стать автономными функциями самости, опираются на другого. (В Психологии Самости «трансмутирующие интернализации» выполняют те задачи, которые стоят перед «интернализацией» (Tolpin, 1980).) Конструкция суперэго, рассматриваемая как хранилище запретов и моральных стандартов других людей — крайний пример «структурализации». Различие между двумя теориями — это не просто смена акцентов; Психология Самости подчеркивает развитие селф-объектов, сохраняющихся и даже растущих, а сепарация/индивидуация подчеркивает те из них, что разрешились и стали автономными функциями и структурами самости. Различие скорее состоит в представлении о структуре самости — или о природе человека.

Теория, которую мы здесь излагаем, в свете современных исследований рассматривает эти феномены в терминах воспоминаний о переживаниях совместного бытия с другими и способов, которыми эти воспоминания вызываются и используются. Сначала другие существуют «внутри» нас лишь в форме воспоминаний или воображения, сознательного или бессознательного, о переживаниях самости вместе с ними (РОВ). Что же необходимо для того, чтобы восстановить в памяти их присутствие? И насколько абстрактным или автоматическим может быть ключевой сигнал вызова? В младенчестве, до обретения адекватных символизирующих функций, сигнал вызова не может быть слишком абстрактным, а переживание совместного бытия не может быть автоматическим; оно должно включать в себя, по крайней мере, некоторую степень проживания его заново, а именно, востребованного компаньона. Поэтому мы по необходимости больше интересуемся развитием воспоминаний о регулирующих самость других (или, в терминах психологии самости, о «селф-объектах»). Такая интернализация, которую представляют функции суперэго, еще не достигнута.

Телеологически природа должна создавать младенцев так, чтобы способности памяти и воспоминаний о бытии с другими у них могли позже приспособиться к потребностям различных культур. В одном обществе, например в группе охотников-собирателей, член группы очень редко находится вне пределов видимости или слышимости других членов группы, и такое происходит не более чем в течение несколько минут или часов. В другом обществе идеалом может быть изолированный поселенец. Существует также различие между отдельными культурами в том, какие роли, функции, состояния чувства и т. д. в их внутренней или внешней форме явно утверждаются обществом, а какие оставляются на усмотрение индивида. Это будет определять, насколько явным или абстрактным будет ключевой сигнал вызова.

С другой стороны, общий репродуктивный паттерн группы может быть тесно связан с переживанием любви, а может не иметь с ним практически ничего общего. Способность влюбляться требует наличия способности быть вместе с другим в памяти и воображении. Вовлеченность в продолжительную романтическую любовь требует, чтобы индивиду предоставлялась возможность при помощи многих жизненных переживаний развить способность ощущать присутствие отсутствующего человека, почти постоянного востребованного компаньона.

Таким образом, во многих смыслах потребность в сигналах вызова и их использовании для того, чтобы вызвать чье-либо присутствие, широко варьируется. Поэтому младенцу необходима система воспоминаний о бытии с другими, которая была бы чрезвычайно гибкой и позволяла адаптироваться к жизненным переживаниям. Для этого необходимы скорее процессы, чем психические структуры. Представление о зрелой независимости от других людей и представление о постоянном конструировании и перестройке обширного действующего набора «селф-других» как цели взросления являются противоположными концами спектра. У младенца должны быть развиты способности памяти для того, чтобы достигать того и другого вместе или по отдельности, в зависимости от того, чего требует опыт.

Переживание, зависящее от аффективного состояния

Психоаналитическая теория неявно предполагает, что очень интенсивным эмоциональным состояниям отводится особая организующая роль. Аффекты имеют привилегированный статус как атрибуты переживания, и аффекты высокой интенсивности получают особо привилегированный статус. Неудивительно, что это так, поскольку изначальные теории Фрейда отводили травматическим состояниям первичную этиологическую роль. Предполагалось, что при травме интенсивность переживания нарушает способность к копингу и ассимиляции информации. Именно это (часто неявное) предположение повлияло на многих теоретиков. Определение «хорошей» и «плохой» груди по Мелани Кляйн (1952) и расщепление переживания самости на «хорошее» и «плохое» по Кернбергу (1975, 1976) являются его прямыми следствиями. К ним относится и предположение Пайна (1981) о роли «напряженных моментов». Когут (1977) предполагает, что при слишком больших эмпатических неудачах родителей ощущение связной самости будет слишком сильно выбиваться из равновесия и младенец не сможет осуществить необходимую интернализацию для восстановления равновесия (см. также Tolpin, 1980). За этой линией психоаналитической мысли стоит предположение, что самыми клинически значимыми переживаниями (и их воспоминаниями и репрезентациями) являются те, что зависят от аффективных состояний; другими словами, аффективные состояния являются кардинальным организующим элементом, и очень интенсивные аффективные состояния порождают самые клинически значимые переживания. Например, сильное ощущение блаженства или фрустрации является более мощным организующим переживанием, чем легкое или умеренное довольство или фрустрация.

Некоторые недавние находки в исследовании памяти можно интерпретировать как частичную поддержку этого преобладающего взгляда. Дж. Боуер (1981) показывает, что настроение влияет на запоминание и возвращение воспоминаний; то, что вспоминается или вызывается в памяти, зависит от аффективного состояния. Маниакальным пациентам был дан некий список тем. Спустя значительное время их попросили его вспомнить. На время проверки некоторые из пациентов по-прежнему находились в маниакальном состоянии, а другие перешли в депрессивное. Та же процедура была проведена с пациентами, находившимися в депрессии во время усвоения материала, а потом некоторые из них оставались в депрессии, а другие перешли в маниакальное состояние. Результаты показали, что материал усвоенный в маниакальном состоянии, легче воспроизводится, когда пациент находится в маниакальном состоянии. То же относилось и к депрессивным пациентам. У обеих групп память в значительной степени зависела от настроения. В другой фазе эксперимента Боуер менял аффективное состояние при помощи гипноза и обнаружил, по сути, то же самое — что память частично зависела от аффективного состояния.

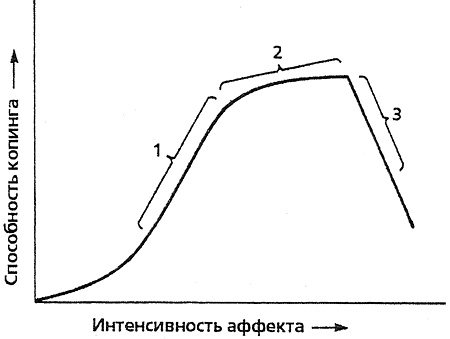

Важно отметить, что эти эксперименты не говорят о том, насколько «интенсивным» должно быть переживание, чтобы оно могло оказывать существенное влияние «зависимости от состояния»; психоаналитические теории тоже ничего не говорят об этом. Психоаналитическая теория обычно делает следующие разграничения: незначительные и умеренные аффективные переживания, интенсивные аффективные переживания и травматические аффективные переживания. Они схематически показаны на рис. 4.1.

Незначительные и умеренные по интенсивности переживания (сегмент 1), как полагается, играют незначительную роль как организаторы воспоминаний. Интенсивные переживания (сегмент 2) играют достаточно важную роль (сравним с «напряженным моментом», о котором говорит Пайн (1981)). А переживания такой интенсивности, что способность копинга не может с ними справиться, попадают в третий сегмент травматических переживаний. Они могут быть особо мощными как организующие переживания, если они приводят к научению «с первой попытки». (Не всегда ясно, относят ли Кляйн и Кернберг формирующие переживания к сегменту 2 или к сегменту 3.)

В связи с этой концептуализацией возникают три основные проблемы. Первая относится к определению границ сегментов. Что составляет критерий границы для отдельных «состояний», которые могут создавать отдельные зависящие от состояний структуры? Почему нельзя нарисовать эту схему так, чтобы на ней изображались не три, а шесть отдельных сегментов? Тогда у нас будут шесть отдельных зависящих от состояния организаций переживания. На каком основании мы делим кривую на отдельные сегменты? Между сегментами 2 и 3 может быть естественный разрыв, но даже это всего лишь предположение. Психоаналитические теории, как правило, предполагают разрывность переживания между первым и вторым сегментами. Это вопрос эмпирический. Однако, отдельные состояния могут быть не столь дискретными, и это приводит нас ко второй проблеме.

Могут ли отдельные зависящие от состояния переживания «перекликаться» друг с другом? Одно из классических представлений о травматическом состоянии заключается в том, что травматическое переживание так сильно зависит от состояния, что к нему невозможно найти доступ при нормальных условиях; его можно заново пережить, лишь когда человек возвращается в травматическое состояние или близкое к нему. Первоначальное применение гипноза Фрейдом отчасти было предназначено для того, чтобы позволить пациентам возвращаться к переживаниям травмы, которые иначе оставались недоступными.

Психоаналитическая теория не вполне отчетливо определяет степень проницаемости переживаний, зависящих от «напряженного момента». Другими словами, насколько такие переживания доступны для переживаний в других состояниях интенсивности аффекта? Очевидно, люди не создают отдельных непроницаемых состояний переживания, которые разделяли бы континуум интенсивности на совершенно не связанные, не сообщающиеся между собой фрагменты, как жемчужины в ожерелье. Эксперимент Боуера с манией и депрессией показывает, что эти чрезвычайно интенсивные состояния настроения не остаются непроницаемыми друг для друга, а являются отчасти проницаемыми; некоторая информация, усвоенная в одном состоянии, может вспоминаться в другом состоянии. Однако это тоже эмпирический вопрос.

Третья проблема состоит в том, что, как считается, более интенсивные состояния обладают большей организующей властью, чем менее интенсивные. Эта идея обладает определенной привлекательностью на интуитивном уровне, но всё может оказаться не так просто. Если интенсивность достигла уровня дезорганизации адаптивных способностей, то ее способность к организации переживания разрушается. (Сравним с представлением Салливана о влиянии крайней тревожности (1953)). Тогда самым сильным организующим влиянием может обладать скорее интенсивный, чем травматический уровень. С другой стороны, можно также возразить, что способность воспринимать информацию, которая затем будет организовываться, максимальна скорее на умеренном, чем на высоком (не говоря уже о травматическом) уровне интенсивности. В этом случае умеренный уровень интенсивности будет самым мощным организующим. Этот взгляд соответствует представлениям Демоса:

«Когда переживания "я" и "мы" у младенца происходят благополучно, создается основа психической структуры. Например, литература по развитию полна описаниями того, как поведение младенца подкрепляется в постоянном взаимодействии с заботящейся фигурой — продлевается интерес, происходят вариации темы и имитация нового поведения, расширяется репертуар младенца... Позже Айнсворт отмечал, что младенец с надежной привязанностью будет более свободно заниматься игрой и исследованием в присутствии фигуры своей привязанности и т. д. Это построение структуры происходит также во время хороших эмпатических переживаний "мы". Что происходит далее во время эмпатического разрыва? Я предполагаю, что эмпатический разрыв следует рассматривать как фактор, бросающий вызов адаптивным способностям младенца, которые по большей части развивались в более оптимальных ситуациях» (Demos, 1980, с. 6).

Недавно в нашей лаборатории было показано, что достаточно ординарные и весьма умеренные аффективные переживания могут вспоминаться неделю спустя (MacKain et al., 1985).

Сандер (1983а) предположил, что младенцы многое узнают о себе, когда на них не давят ни неотложные внутренние физиологические потребности, ни внешняя социальная необходимость, — то есть когда они находятся в одиночестве и в состоянии равновесия. Именно тогда они могут начинать открывать для себя аспекты своей самости. Также Сандер (1983б) утверждал, что нормальные взаимодействия, как на высоком, так и на низком уровне аффекта, являются материалом репрезентаций.

Однако в терапии все может выглядеть иначе. Терапевтический опыт может благоприятствовать воспоминаниям об аффективных переживаниях высокой интенсивности (по многим причинам, помимо склонности к отбору материала на основе теории). Привилегированная роль таких переживаний для клинического младенца поэтому не подвергается сомнению, хотя для наблюдаемого младенца эти вопросы остаются открытыми и нерешенными.

Расщепление: «хорошие» и «плохие» переживания

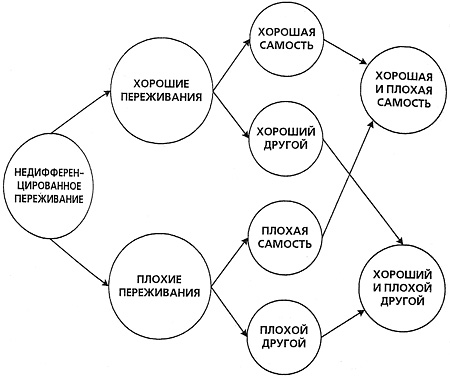

Психоаналитические теоретики предполагают, что взгляд младенца на мир в моменты интенсивных аффективных переживаний — самый важный фактор в конструировании объектных отношений. Когда это сочетается с предположением, что переживания удовольствия и неудовольствия в ранней жизни имеют самое большое значение, как предсказывает принцип удовольствия, в результате возникает представление о том, что первая дихотомия в мире младенца будет между приятными («хорошими») и неприятными («плохими») переживаниями. Это расщепление с гедонистической основой, как считается, происходит еще до того, как появляется дихотомия самость/другой. Многие психоаналитические теоретики, и среди них Кернберг (1968, 1975, 1976, 1982), схематизировали раннюю последовательность развития так, как показано на рис. 4.2.

Эти рассуждения основываются на следующих положениях: (1) Гедонистические переживания могут и должны перевешивать все другие переживания и служить привилегированными организующими межличностных событий. (2) Переживание младенца до такой степени зависит от гедонического тона, что переживания удовольствия и неудовольствия не могут друг с другом перекликаться, устанавливать перекрестные ссылки или интегрироваться. Каждое из них инкапсулировано от другого. (3) Соответственно младенец вынужден совершать двойную работу в отношении переживания и воспоминания о нем. У него есть межличностный «мир», который существует или вспоминается под эгидой приятных чувств, и совсем иной «мир» под эгидой неприятных чувств. Также существует когнитивный межличностный «мир», который преобладает при условиях нейтральных или менее чем пиковых состояний гедонического тона. Так что младенец вынужден как бы вести три записи, две аффективные и одну когнитивную. Эти три версии не могут смешиваться или интегрироваться из-за непроницаемости переживаний, зависящих от состояния. (4) Это расщепление на приятное и неприятное происходит еще до формирования дифференциации самость/другой по расписанию Малер. Так что когда появляются самость и другой, они подвергаются влиянию расщепления со стороны уже присутствующей дихотомии хорошее/плохое. (5) «Хорошее» можно приравнять к удовольствию, а «плохое» — к неудовольствию.

Это представление о субъективном развитии неплохо приспособлено к потребностям клинического младенца, проблески которого мы улавливаем у своих взрослых пациентов. Несомненно, мы считаем феномены расщепления, обычно ассоциирующиеся с интернализацией «хорошего» и экстернализацией или проекцией «плохого», важной проблемой в случае взрослых пациентов с пограничными расстройствами. Вопрос в том, как эта конкретная патоморфная конструкция развития клинического младенца согласуется с нашими знаниями о наблюдаемом младенце? Этот конкретный пример очень важен, поскольку в кляйнианских представлениях (1952) и в версии, разработанной Кернбергом (1984), широко используются концептуализации.

Возникает несколько проблем с «расщеплением» клинического младенца как наблюдаемой реальности. Гедонический тон переживания — это, конечно, мощный атрибут, но определенно не единственный, и нельзя продемонстрировать, что он сильнее других. Что еще важнее, возможно, он не создает относительно инкапсулированных зависящих от гедонического тона переживаний и воспоминаний. Воспоминания, зависящие от гедонического тона, просто не являются непроницаемыми. (Большинство переживаний, с которыми человек сталкивается в маниакальном состоянии, вспоминаются, когда он выходит из маниакального состояния и даже когда он в депрессии.)

Другая проблема даже более актуальная. Если у младенца есть только два переживания с грудью, приятное и неприятное, то более логичным может быть представление Кернберга о переживании гедонического расщепления. Но у младенца четыре-пять таких переживаний в день, и так каждый день. И каждое из них слегка отличается от другого в аспекте удовольствия. При таких условиях встает задача обнаружить инварианты того, как выглядит и ощущается грудь или лицо со всеми оттенками удовольствия/неудовольствия, которые им сопутствуют. Конечно, гедонический тон текущего переживания (например, приятное кормление) будет нагружать все остальные атрибуты этого переживания (как выглядит и ощущается грудь, как выглядит лицо матери и т. д.) определенными чувствами. Неприятное переживание будет нагружать все эти атрибуты иными чувствами. Это вполне соответствует современным представлениям. Проблема заключается в дихотомизации переживания на два типа и в эмпирической изоляции этих двух типов друг от друга.

Другая проблема позиции Кернберга заключается в предполагаемом распорядке времени. Он принимает традиционное расписание для дифференциации самость/другой. Такой подход не принимает во внимание вероятность того, что аффективные переживания являются одним из основных источников инвариантности самости. То есть они будут способствовать различению самости и груди («Я уже много раз во многих обстоятельствах переживал это аффективное состояние внутри себя. Это часть того, как я могу существовать и как себя чувствовать, и она не зависит от присутствия груди»). Другими словами, аффективный тон должен индуцировать дихотомию самость/другой, как и дихотомию хорошее/плохое.

В этой последовательности, согласно Кернбергу, самость и другой как отдельные сущности не могут выступать совместно — согласованно, пока когнитивный младенец не сможет охватывать отдельные хорошие и плохие самости, другими словами, пока нейтральные инварианты восприятия не станут настолько же сильными, как аффективные, или сильнее их — по крайней мере, иногда. Когда это происходит, младенец может закрепить вторую существенную дихотомию — между самостью и другим. После того как это происходит, появляется, так сказать, «место» — самость и другой, — где хорошие и плохие самости могут «обитать» в чередующейся амбивалентности, а позже в одновременной амбивалентности.

Такая последовательность вызывает всевозможные вопросы. Как можно постулировать «хорошую» и «плохую» самость прежде, чем вообще появляется «самость»? Что тогда будет означать «самость»? Что будет отмечать различие между «хорошим переживанием» и «хорошей самостью»? Или как «хорошие» и «плохие» самости взаимодействуют при посредничестве неаффективной самости, то есть когнитивной самости, которая обладает достаточной связностью и непрерывностью, чтобы охватывать «хорошие» и «плохие» самости?

Таким образом, согласно этим представлениям, аффективная дихотомия (хорошее/плохое) предшествует дихотомии самость/другой. Находки в наблюдении младенцев не позволяют высказать такое предположение по поводу последовательности дихотомий или привилегированного статуса аффекта по сравнению с когнитивными способностями. Скорее, то и другое происходят одновременно и проницаемо друг для друга.

Последняя проблема касается представления о «хороших» и «плохих» физических сущностях. «Плохое» неизбежно извлекается из «неприятного», а «хорошее» — из «приятного». Вопрос в том, как младенец совершает этот скачок? «Хорошее» и «плохое» подразумевает стандарты, намерения и/или моральность. Младенец никоим образом не может устанавливать связи между «приятным» и «хорошим» или «неприятным» и «плохим» на уровне ядерной соотнесенности, вопреки этим предположениям. Лишь на уровне интерсубъективной соотнесенности младенец начинает понимать, что другой обладает намерениями в отношении его, в том числе и плохими намерениями. Искажением вероятного опыта младенца будет уже использование терминов «хороший» и «плохой» для обозначения того, что приносит удовольствие или неудовольствие. Онтогенетическая линия от приятного к хорошему чрезвычайно важна, но это проблема более позднего периода развития, чем тот, который мы рассматриваем. Снова следует подчеркнуть, что потребность искать у младенца события, являющиеся частью взрослого переживания, ведет к заблуждениям. Хорошее и плохое, которые встречаются при расщеплении у пограничных пациентов, требуют определенного уровня символизации, выходящего за пределы способностей младенца. Комплексное ре-индексирование воспоминаний и реорганизация опыта необходимы для того, чтобы концептуализировать, а также аффективно разделить межличностные переживания на хорошие и плохие. Это верно и для «безопасного» в отличие от «пугающего» (Sandler 1960). Однако расщепление — это универсальное переживание. Оно происходит не только в патологической форме у пациентов, как отмечают Кернберг и другие, но, возможно, у всех нас в менее интенсивных формах. Эта критика не означает предположения, что расщепление не является вездесущим человеческим феноменом. Оно таковым является и открывает возможность для патологического развития, но оно представляет собой продукт пост-младенческой психики, способной на многие символические трансформации и конденсации гедонической темы. Едва ли такими будут переживания наблюдаемых младенцев.

Несмотря на эту критику, я полагаю, что младенцы действительно группируют переживания в различные категории приятного и неприятного, то есть в гедонические кластеры. Однако формирование гедонических кластеров переживания отличается от дихотомизации или расщепления всех межличностных переживаний по гедоническим линиям. Например, если мы рассматриваем кластер неприятных переживаний взаимодействия с матерью как категорию, аналогичную конкретному типу «рабочей модели матери», то этот кластер также можно рассматривать как совокупность РОВ с общей темой, которая связывает их воедино в рабочую модель. Общая тема является атрибутом переживания, а именно, определенной степени и даже качества переживания. Тогда мы можем говорить о негативно окрашенной матери. Различие, для наших целей, между негативно окрашенной матерью и рабочей моделью матери с привязанностью избегания (например) заключается в разных атрибутах, которые образуют общую тему, связывая воедино различные РОВ для формирования двух различных конструкций. Те РОВ, которые связываются, формируя негативно окрашенную мать, обладают такими общими атрибутами, как гедонический тон и качество. РОВ, которые связываются для создания рабочей модели матери с привязанностью избегания, обладают общими атрибутами активации и дезактивации, связанными с контекстом и привязанностью. Будем называть то и другое рабочими моделями, только различными. Младенец формирует много таких рабочих моделей. Позже, после того как устанавливается вербальная соотнесенность, ребенок или взрослый может при помощи символов переиндексировать РОВ и различные рабочие модели, чтобы сформировать две более крупные категории, нагруженные всеми смыслами «хорошего» и «плохого». Таким образом, старший ребенок или взрослый действительно может «расщеплять» свое межличностное переживание, но, по сути, это не расщепление, а скорее интеграция в категории высшего порядка.

Фантазия в отличие от реальности как основной вопрос онтогенетических теорий

Когда Фрейд осознал, что его пациенты часто подвергались сексуальному соблазнению со стороны родителей не в реальности, а в фантазии, он обратился — и обратил психоанализ — к теме фантазии. Фантазия — переживание, искаженное желаниями и защитами, — надолго стала областью исследований. Реальность, то есть то, что происходило в действительности по свидетельству третьей стороны, отступила на второй план, и многие даже стали считать ее клинически несущественной. Поскольку клинический интерес Фрейда сосредоточился на субъективно переживаемой жизни пациента, а не на объективных событиях, его решение вполне понятно. В сочетании с постулатом, согласно которому принцип удовольствия в развитии предшествует или, по крайней мере, доминирует над принципом реальности, эта теоретическая клиническая позиция привела к появлению онтогенетической теории переживания как фантазии, а не как реальности. Ступенями или стадиями теории развития стали такие феномены, как желания, искажения, бредовые и защитные операции.

В русле этой традиции работали Малер и Кляйн. Основное положение, стоящее за понятием «нормального симбиоза», заключается в том, что даже если младенец может отличить самость от другого, ему не дадут это сделать его защиты, стремящиеся устранить тревожность или стресс. Малер постулирует, что с рождения до двух месяцев эго младенца защищено стимульным барьером. После того как этот барьер исчезает, младенцы остаются наедине со всеми стрессами и угрозами, пока не замещают реальность своей сепарированности и одиночества «бредовым» слиянием с матерью и, следовательно, состоянием защищенности. «Либидинальный катексис в симбиотическую орбиту замещает инстинктивный стимульный барьер и защищает рудиментарное эго от преждевременного, не специфического для данной фазы напряжения и от травматического стресса [и при этом создает] иллюзию общей границы» (Mahler et al., 1975, с. 451). Теория нормального симбиоза, таким образом, основана на представлении скорее о фантазии или искажении у младенцев, чем о реальном восприятии. Кляйн постулирует, что основные субъективные переживания младенца заключаются в параноидной, шизоидной и депрессивной позициях. Эти предположительные переживания младенца действуют за пределами восприятия текущей реальности. Здесь также генетическая теория оперирует единицами, основанными на фантазии. (Это представление может позволять таким теоретикам избирательно игнорировать находки наблюдений, но за счет значительных потерь.)

Основное положение, что соответствующие единицы генетической теории — это фантазии, вызывает серьезные вопросы. Нельзя не согласиться с тем, что субъективные переживания — подходящий материал для генетической теории, но насколько достоверно предположение, что самым значимым субъективным переживанием младенца являются искажающие реальность фантазии? Здесь мы сталкиваемся с тем, о чем уже упоминали прежде. Если современные находки исследований младенцев не подтверждают представление о том, что принцип удовольствия в развитии предшествует принципу реальности, то почему желаниям и защитам от реальности следует отводить привилегированное и первичное положение? Почему ощущение реальности следует рассматривать как вторичное по времени и производное, вырастающее из утраты необходимости в фантазии и защите?

Позиция, которую мы здесь занимаем, основана на противоположном положении — а именно, что младенцы с самого начала переживают, в основном, реальность. Их субъективные переживания не искажаются желаниями или защитами; есть лишь те искажения, что неизбежно возникают вследствие незрелости восприятия и когнитивной способности или чрезмерной генерализации. Далее, я предполагаю, что способность к защитным, — то есть психодинамическим, — искажениям реальности развивается позже и требует большего количества когнитивных процессов, чем это доступно младенцу изначально. Представленные здесь взгляды позволяют предположить, что обычную генетическую последовательность следует обратить и что переживания реальности предшествуют в развитии фантазийным искажениям. Эта позиция приводит к тому, что мы не можем применять к младенцу психодинамические соображения в начальный период жизни, то есть начало жизни становится не-психодинамическим в том смысле, что переживание младенца — это не продукт изменяющего реальность разрешения конфликта. Эта позиция ближе к представлениям Когута и Боулби, что доэдипальная патология является следствием недостаточности или событий реальности, а не конфликтов в психодинамическом смысле.

Недостаточность, однако, это неверная концепция для основанных на реальности событий. С нормативной точки зрения, младенец переживает только межличностные реалии, а не недостаточность (которая может переживаться лишь позже) и не разрешающие конфликт искажения. Именно реальная форма межличностной среды, которую уточняют реально существующие межличностные инварианты, определяет курс развития. Операции копинга действуют как основанные на реальности средства адаптации. Защитные операции того типа, что искажают реальность, появляются лишь после того, как развивается символическое мышление. С позиции мы можем теперь перейти к важной задаче, к которой обращалась А. Фрейд, и спросить, какой может быть природа, форма и время появления самых ранних защитных операций, которые мы определили как вторичную переработку изначально точного переживания межличностной реальности младенцем.

Межличностный мир ребенка

Книга выдающегося клинициста и исследователя Дэниэла Н. Стерна исследует внутренний мир младенца. Как младенец воспринимает себя и других? Существует ли для него с самого начала он сам и другой, или есть некая неделимая общность? Как он соединяет отдельные звуки, движения, прикосновения, визуальные образы и чувства в единое представление о человеке? Или это единое воспринимается сразу? Как младенец переживает социальное событие — «быть вместе» с кем-то? Как это «быть вместе» запоминается, или забывается, или представляется ментально? Каким становится переживание связи с кем-то по мере развития? Вообще говоря, какой межличностный мир — или миры — создает младенец? На эти и другие вопросы, касающиеся субъективной жизни младенца, пытается найти ответы автор, сочетающий подходы клинициста и исследователя и методики психоанализа и психологии развития.

Книга выдающегося клинициста и исследователя Дэниэла Н. Стерна исследует внутренний мир младенца. Как младенец воспринимает себя и других? Существует ли для него с самого начала он сам и другой, или есть некая неделимая общность? Как он соединяет отдельные звуки, движения, прикосновения, визуальные образы и чувства в единое представление о человеке? Или это единое воспринимается сразу? Как младенец переживает социальное событие — «быть вместе» с кем-то? Как это «быть вместе» запоминается, или забывается, или представляется ментально? Каким становится переживание связи с кем-то по мере развития? Вообще говоря, какой межличностный мир — или миры — создает младенец? На эти и другие вопросы, касающиеся субъективной жизни младенца, пытается найти ответы автор, сочетающий подходы клинициста и исследователя и методики психоанализа и психологии развития.

© PSYCHOL-OK: Психологическая помощь, 2006 - 2025 г. | Политика конфиденциальности | Условия использования материалов сайта | Сотрудничество | Администрация